定场诗

夸克幽微几人知,浩渺宇宙蕴妙理。

电荷交织三色力,粒子湮没候时机。

重光子迷引深思,R值异常起新疑。

丁公里公承前志,粲光一现耀今昔。

50年前,斯坦福直线加速器中心和布鲁克海文国家实验室的两个研究团队各自独立地发现了一种新型的亚原子粒子。由于双方分别将其命名为“J”和“ψ”,因此最终合称为J/ψ粒子。这一发现开启了粒子物理学的“十一月革命”,提供了夸克存在的有力证据,深刻改变了我们对基本粒子的理解,使得人类从亚原子物理时代迈入了粒子物理的新时代。两个团队的领导人——丁肇中和伯顿·里克特(Burton Richter)因此荣获1976年诺贝尔物理学奖。

发现J/ψ粒子的丁肇中(右)和里克特(左)

(图片来源:Nobel Prize)

一尺之棰,日取其半,万世不竭……吗?

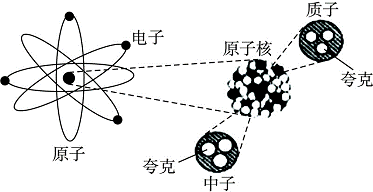

我们从中学课本中熟知:物质由分子组成,而分子又由原子构成。原子之中,包括原子核与核外电子,原子核则由质子和中子组成。这些核子本身也并非不可再分,夸克正是它们的最基本成分。

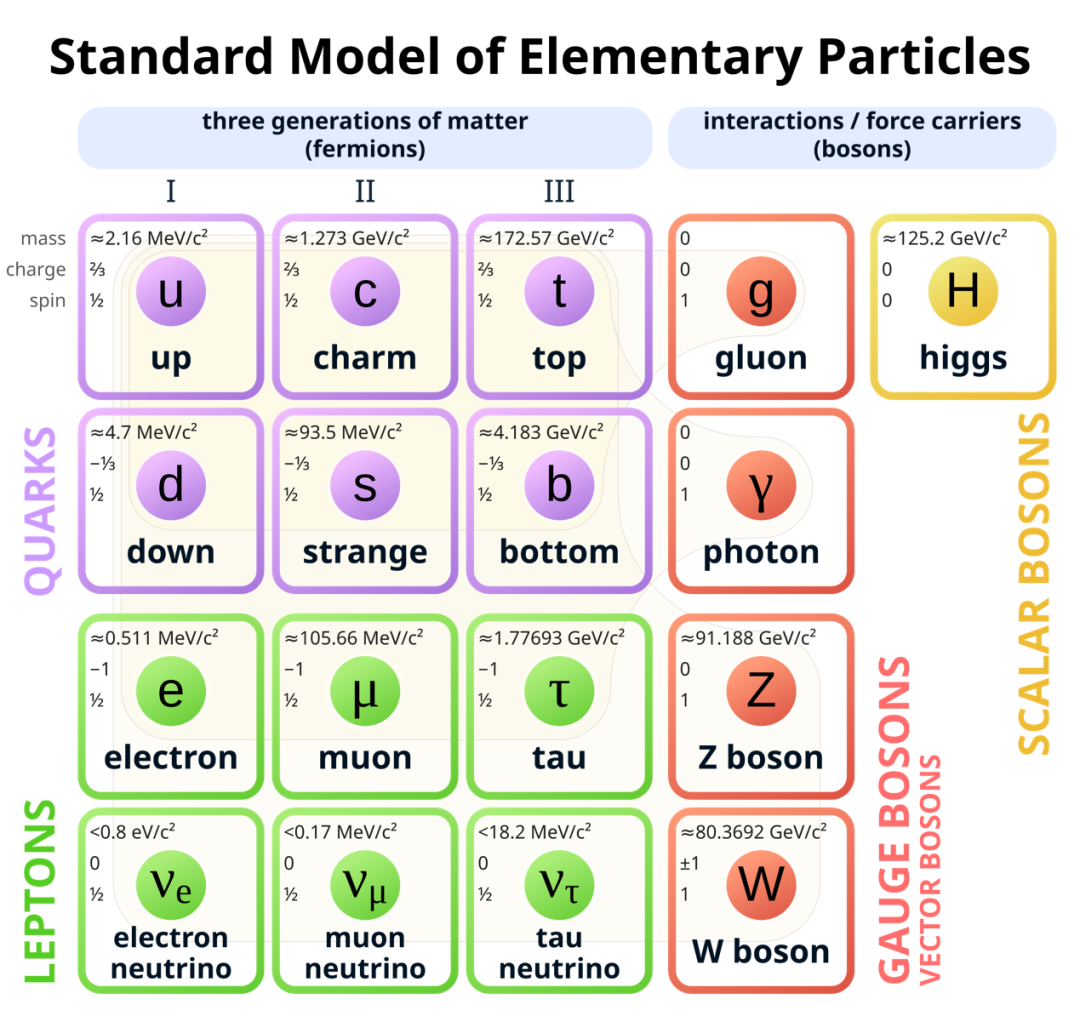

物理学家发展了一套名为标准模型(Standard Model)的基本理论,以此描述已知基本粒子及其相互作用。标准模型成功描述了电磁相互作用、弱相互作用和强相互作用这三种基本力,尽管它尚无法解释引力、暗物质和暗能量,但在粒子物理学领域,它依然是最精确且成功的理论之一,为我们揭示了物质和能量的基本性质,成为我们理解宇宙微观结构的基石。

标准模型将基本粒子分为费米子和玻色子两大类,其中费米子负责“构成”物质,包括夸克和轻子(比如电子就是一种轻子);而玻色子则是“传递”相互作用的粒子,包括光子、W和Z玻色子、胶子,以及赋予粒子质量的希格斯玻色子。

粒子物理标准模型

紫色:夸克 绿色:轻子

红色:规范矢量玻色子 黄色:标量玻色子

(图片来源:wikipedia)

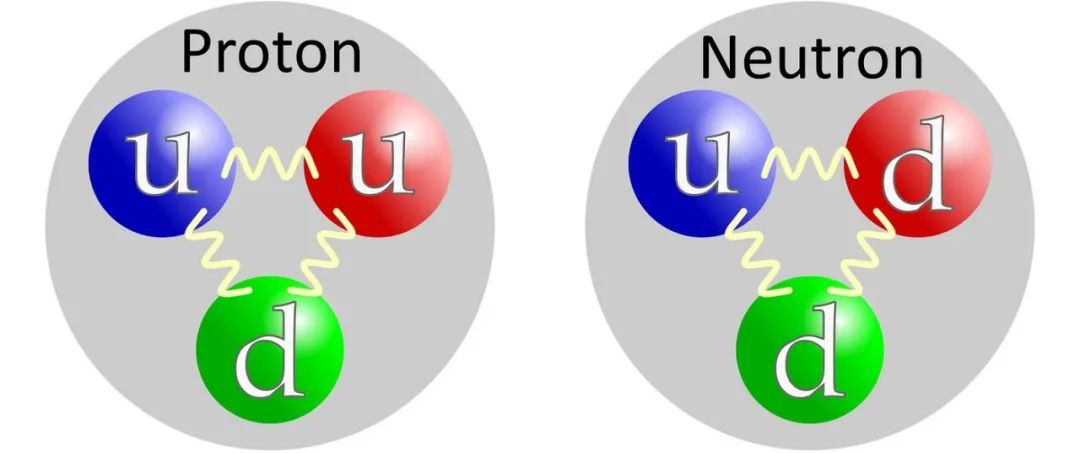

我们日常生活中接触到的绝大多数粒子是由第一代的夸克和轻子构成,比如质子和中子。在夸克模型下,质子是由两个上夸克和一个下夸克组成的,而中子是由一个上夸克和两个下夸克组成的。

左:质子 右:中子

u代表上夸克,d代表下夸克,波浪线代表强相互作用

(图片来源:wikipedia)

上图中的夸克还涂上了红、蓝、绿三色,这代表夸克的色荷。色荷的概念是由描述强相互作用的量子色动力学(Quantum Chromodynamics,QCD)引入的,试图解释几个夸克在共同组成强子的同时处于在其它方面完全相同的状态,但却仍满足泡利不相容原理。色荷并不涉及实际的颜色,而是类似于电荷在电磁相互作用中的角色,分为红、绿、蓝三种,用来形象描述夸克之间的强相互作用。

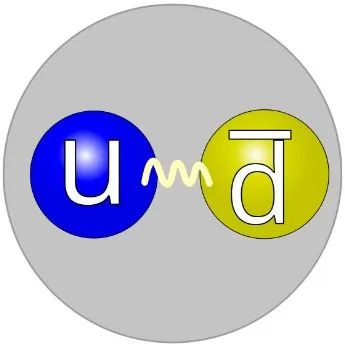

标准模型中还有一类粒子——介子,由一个夸克和一个反夸克组成,在标准模型中主要参与强相互作用。

π⁺介子由一个上夸克和一个反下夸克组成

(图片来源:wikipedia)

我们今天的主角之一——粲夸克,正是六种夸克类型中的一种,属于标准模型中的第二代夸克。

夸克模型的提出

前文中我们是站在“上帝视角”审视粒子物理现有的理论体系。但是在1930 年代初,物理学家曾以为他们对物质组成已有了完整的图像:电子、质子、中子、中微子,以及与它们相对应的反粒子。然而,1936 年,一个“重量级电子”——μ子被安德森(Carl Anderson,1936年诺贝尔物理学奖获得者)发现[1,2],让科学家们困惑不已。当时1944年诺贝尔奖得主拉比(I.I. Rabi)精准地感叹道:“这是谁点的菜?(Who ordered that?)”

越来越多证据表明,质子、中子等这类核子并不“基本”。如果核子是基本粒子的话,质子的磁矩等于一个玻尔磁子,中子作为一个不带电的粒子,其磁矩理应是0。但是在20世纪30年代,斯特恩(Otto Stern,1943年诺贝尔物理学奖获得者)发现了质子的反常磁矩[3],布洛赫(Felix Bloch,1952年诺贝尔物理学奖获得者)也发现了中子的反常磁矩[4]。50年代,随着弹性散射实验越来越成熟,罗伯特·霍夫施塔特(Robert Hofstadter,1961年诺贝尔物理学奖获得者)团队证实了质子不是点粒子,其内部具有电磁结构[5,6]。随着物理学家在更高能量下不断碰撞粒子,还发现了越来越多的新粒子。

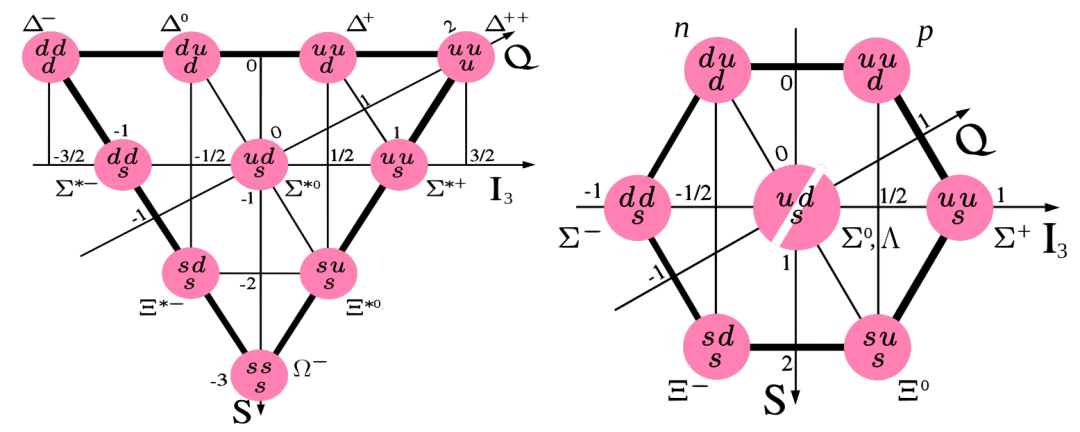

盖尔曼根据重子的性质味对称性给出的重子的十重态和八重态的一种

(图片来源:Spoofs in Science Journals)

直到1964年才出现能够解释这些现象的理论模型。那一年,盖尔曼(Murray Gell-Mann,1969年诺贝尔物理奖得主)[7-9]和茨维格(George Zweig)[10,11]提出,所有这些新发现的粒子实际上是由更小、更基本的粒子——“夸克”以不同组合方式构成的。“夸克”一词源自爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯在长篇小说《芬尼根的守灵夜》中的一句著名的无意义诗句:“Three quarks for Muster Mark!”。他们还推测,可能存在第四种夸克。

夸克模型刚提出时,像许多历史上的伟大构想一样,一开始并不被人接受,甚至乏人问津。连盖尔曼自己都不太确信夸克的真实存在:一方面,他强调夸克模型的理论优势;另一方面,却总是将其描述为一种纯粹的数学构想,从不明确宣称夸克是真实存在的粒子。对此,他的一位同事曾不无讽刺地说道:“如果最终没有发现夸克,请记住我从未说过它们存在;如果它们真的被找到了,请记住是我第一个提出了这个理论[12]。”

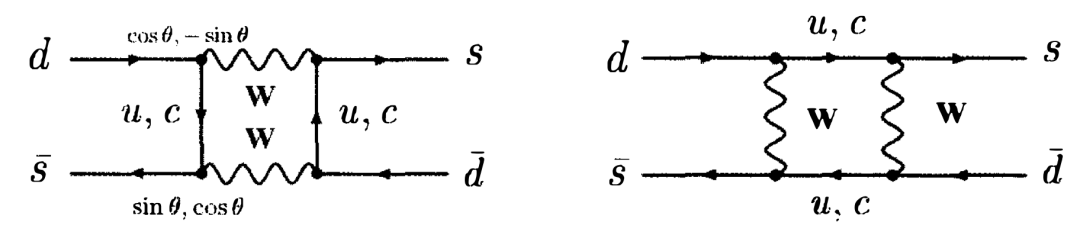

20世纪60年代末,在夸克模型的基础上,卡比博(Nicola Cabibbo)[13,14]、小林诚(Makoto Kobayashi,2008年诺贝尔物理奖得主)和益川敏英(Toshihide Maskawa,2008年诺贝尔物理奖得主)[15]发展了Cabibbo理论,即通过引入Cabibbo角来解释奇异粒子的弱衰变过程。然而,随着研究的深入,理论预测中存在的问题逐渐暴露出来。例如,根据当时的电弱统一理论,存在由中性流引起的味变(Flavour Changing Neutral Currents,FCNC),这意味着粒子在没有电荷变化的情况下发生味的转变,但这类过程在实验中并没有被观察到!卡比博的理论在其他方面的预测大多与实验相符,那么,作为理论基础的夸克模型是否有可能根本就是错误的呢?

GIM机制提出后,KL介子衰变到μ+μ-过程中引入了新的夸克

(图片来源:The GIM Mechanism: origin, predictions and recent uses)

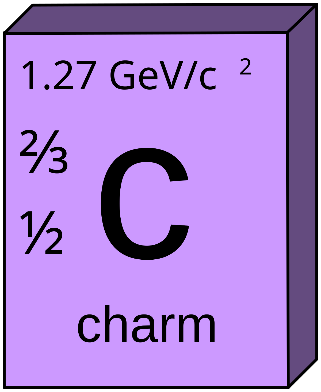

为了消除这一理论与实验之间的矛盾,GIM机制应运而生。格拉肖(Sheldon Lee Glashow,1979年诺贝尔物理学奖得主)、李尔普罗斯(John Iliopoulos)和马亚尼(Luciano Maiani) 提出了一个巧妙的解决方案,即引入一个新的夸克——粲夸克(charm quark)[16,17]。通过引入这个新的夸克,并调整夸克之间的弱相互作用耦合,能够消除在低阶费曼图中导致味变中性流的贡献。这意味着,弱中性流在树图(tree-level)中将是味守恒的,从而避免了过大的FCNC效应。

粲夸克

(图片来源:wikipedia)

和盖尔曼当初一样,格拉肖的理论也遭受非议。当时有大量物理学家反对夸克模型,3种味道的夸克已经够糟糕了,谁还需要第4种味道?况且为了解释一个现象,就强行扩充一味夸克,似乎也过于牵强[12]。

下面该轮到我们今天的主角——丁肇中和里克特出场了。

天才出世

丁肇中

(图片来源:University of Michigan)

1956年,丁肇中带着仅剩的100美元,与母亲一起飞抵美国,开始了求学之旅。他靠出色的才华获得了密歇根大学的全额奖学金,并且在理论物理学家乌伦贝克(George Uhlenbeck)的启发与鼓励下,决定投身实验物理学。凭借对实验的执着和精湛的技艺,青年丁肇中迅速成长为国际知名的实验物理学家,专注于高能物理领域。

博士毕业后,丁肇中短暂地在欧洲核子中心(CERN)工作一年,之后来到了哥伦比亚大学,加入尼维斯实验室,那时利昂·莱德曼(Leon Lederman,1988年诺贝尔奖获得者)任实验室主任。在布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory,BNL),他们利用当时全球能量最高的交变梯度同步加速器(Alternating Gradient Synchrotron,AGS)成功观测到了由一个反质子和一个反中子组成的反氘核[18]。这一发现当天被《纽约时报》以“物理学家通过复杂途径生成反物质粒子”为题登上头条,引发广泛关注。

作为莱德曼团队的重要成员,初露锋芒的丁肇中在这一重大实验中展现出了卓越的才华。从后来者的眼光看,丁肇中获得诺贝尔奖的时间(1975年)甚至远早于主任莱德曼(1988年)。

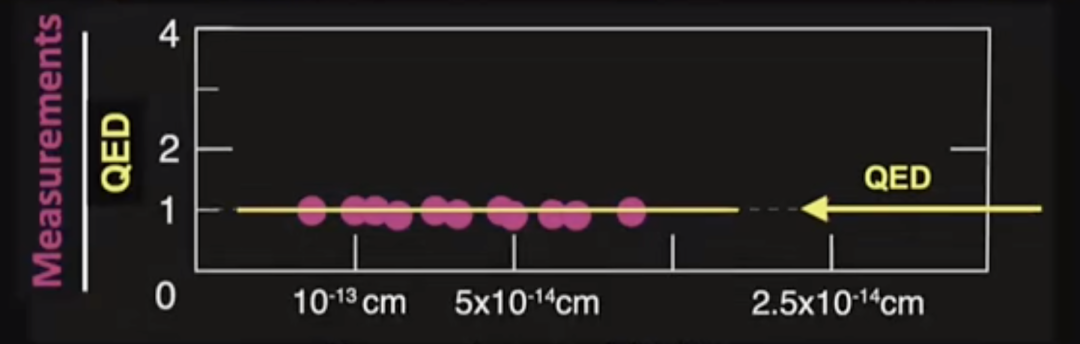

电子半径测量结果

(图片来源:J粒子发现五十周年研讨会)

年轻的丁肇中很快又迎来了研究生涯中另一项成果。量子电动力学中,电子作为点粒子是没有体积的。1964年,哈佛大学的皮普金(Francis Pipkin)团队宣称测得电子半径在10-15到10-16m,并得出电子有体积的结论;此后,康奈尔大学的塔尔曼(Richard Talman)团队又宣称通过实验独立地“验证”了皮普金团队的结论。电子没有体积的预言受到严重挑战。

丁肇中听闻后疑窦丛生,鉴于电子是否有半径关乎现代物理学的基石,他不畏权威,大胆决定采用新方法重做实验。1965年,丁肇中前往汉堡利用新建成的6 GeV电子同步加速器进行正负电子对实验,并于1966年7月测得电子半径小于10-16m[19],即电子可视为没有半径的类点粒子。不夸张地说,丁肇中的实验拯救了量子电动力学——而这一年他才刚满30岁。

注:eV为电子伏特的符号,1 eV代表等于一个电子在一伏电压加速时获得的能量。GeV为十亿电子伏特,MeV为百万电子伏特,1 GeV = 103 MeV

重光子之谜——J粒子实验的前奏

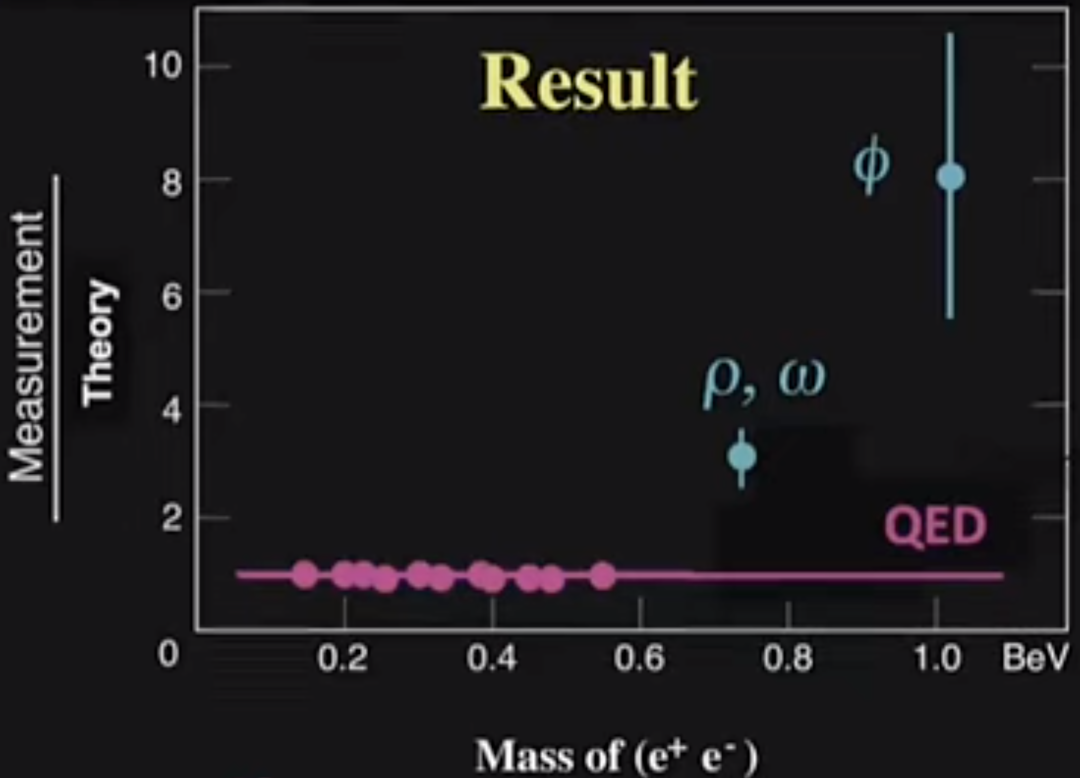

重光子ρ、ω和ϕ和光子假设的差异

(图片来源:J粒子发现五十周年研讨会)

1967年,丁肇中加入麻省理工学院,两年后升任教授。同一年,丁肇中团队利用德国电子同步加速器中心(DESY)和美国布鲁克海文国家实验室(BNL)的高能加速器进行了一系列关于矢量介子的实验,很快在重光子的研究上有了新的发现。

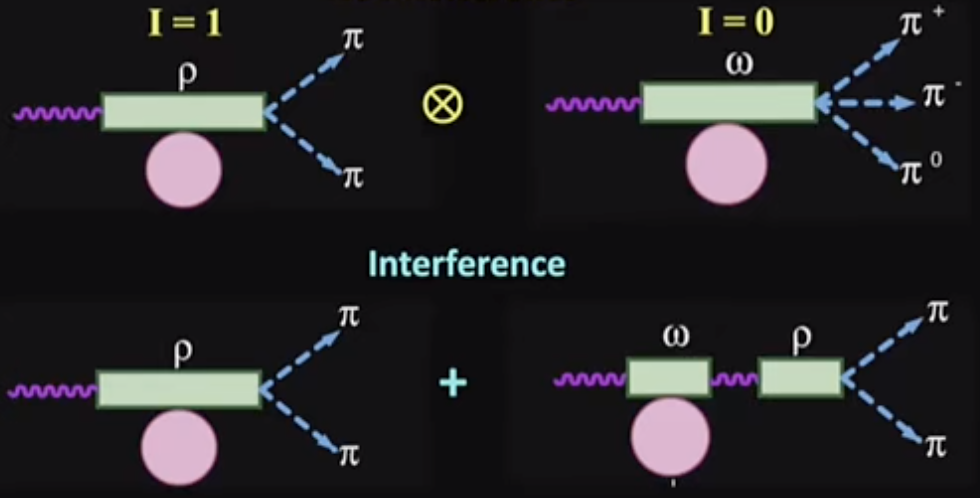

重光子是一种共振态的矢量介子,尽管具有质量,但是它与光子有相同的量子数和相似的电磁性质,这意味着它们可以相互转化。典型的重光子有三个:ρ、ω和ϕ,对应三种主要衰变方式:ρ→π⁺π⁻,ω→π⁺π⁻π⁰,以及ϕ→K⁺K⁻[20-24]。

丁肇中团队对这些粒子的研究提供了对基本相互作用更深的理解。他们发现ρ和ω可以互相转化,这意味着这些粒子不仅具有强相互作用性质,也具有电磁相互作用的特点[25]。传统理论认为,不可能存在ω→2π衰变。重光子ρ是2π共振态,ω是3π共振态,因此介子ρ和ω衰变不会发生干涉。可是ω会变成光子,光子再变成ρ,ρ变成2π,因此ω→2π衰变是应该存在的[26]。这一现象最终由丁肇中团队发现,但同时ρ→2π衰变是不符合实验数据的。1980年,丁肇中在CERN主导交叉储存环R608实验,系统性地检测τ子对的产生,进一步深入探究标度现象与重光子的生成机制,以揭示其背后的物理规律。

ω会变成光子,光子再变成ρ,ρ变成2π,因此ω→2π衰变是应该存在的

(图片来源:J粒子发现五十周年研讨会)

在深入探索重光子及其性质,并试图发现更重粒子的实验过程中,丁肇中团队意外揭示了J粒子的存在。这一发现,犹如夜空中无意间捕捉到的第一颗新星,闪烁着非凡的意义。正如巴斯德所言:“机遇总是垂青那些有准备的头脑”。重光子的研究不仅是科学探索的一部分,更是发现J粒子的关键序曲,为这一重大突破奠定了坚实的基础。

J粒子的发现

为什么在1 GeV附近有三个重光子,能量再加大一些呢?是不是有更重的粒子?为了得到这个问题的答案,我们需要高能加速器。

1970年代早期,科学界正在探索基本粒子的内在结构,尤其是强相互作用。丁肇中意识到,通过正负电子对的衰变模式检测新粒子,可能会揭示更多未被发现的粒子。因此,他决定进行一项高能物理实验,希望能够在更高质量区域发现新的粒子。

丁肇中的研究计划开始是被费米国家实验室和CERN拒绝的,很多物理学家认为寻找重光子不是物理发展潮流,还有人认为他的探测器过于复杂且成本高昂,因为当时没有人认为会发现一个质量很重且共振峰极窄的矢量介子。但丁肇中坚持认为,高精度探测器是必要的。雪上加霜的是,这时候丁肇中因长期处于高强度的工作状态,身体出现严重透支。1970年春,他患上了严重的神经衰弱,医生建议他至少休息一年。一年后,在得到BNL主任戈德哈伯(Maurice Goldhaber)的支持后,尽管身体只是基本恢复,丁肇中仍然带领团队从DESY搬迁至BNL,再次回到实验室。1972年5月,实验方案成功获得批准。并被分配到1000小时的束流时间。接下来的18个月里,丁肇中团队耗费大量资源,设计并建造了一个精密的探测器系统。

AGS探测器的鸟瞰图

(图片来源:纪念赵忠尧先生诞辰120周年学术研讨会)

丁肇中选择在BNL进行实验这一次合作是双向奔赴,他和团队利用30 GeV的质子加速器进行高精度的粒子探测。为了确保实验数据的可靠性,团队设计了一系列复杂的筛选和校准步骤,包括调整探测器的电压、校准时间分辨率、以及使用纯电子束进行探测器的预先校准。这也是后续发现J粒子的关键。

从4月到8月,团队使用AGS进行密集的数据采集,试图从30 GeV的质子束与铍靶的碰撞中捕捉到新粒子的踪迹。最初的数据并未显现任何突破性的信号,而这意味着团队必须面对实验的不确定性与无尽的重复调整。然而,他们深知科学探索往往是藏在暗处的微光,需要耐心和细致的观察才能发现。因此,团队做出战略调整,将磁体重新校准,以更精确地聚焦在2.5-4.0 GeV的质量范围。

这一策略的调整是基于早期数据分析中可能存在的新信号迹象。8月,在重新设定磁体参数后,在最初的数据分析中,他们主要关注ϕ介子的峰值,以确保探测器的正常工作。团队的耐心终于得到了回报,在随后的数据分析中,团队发现了一些意想不到的现象。

具体而言,当团队将能量调整到2.875-3.225 GeV的范围内,并以25 MeV的步长进行精细扫描时,注意到在3.1 GeV附近的质量谱上出现了一个显著的窄峰。这个峰值非常尖锐,几乎超出了团队的预期。而且其产生的正负对的数量显著增加,与预期的背景噪声相比明显突出。进一步的分析表明,这一峰的宽度小于5 MeV,这与通常的强子宽度相比显得异常狭窄。如此窄的宽度意味着这个粒子的寿命远比已知的介子更长(通常的强子寿命为10⁻²³秒,而该粒子的寿命可能长达10⁻²⁰秒)[27]。

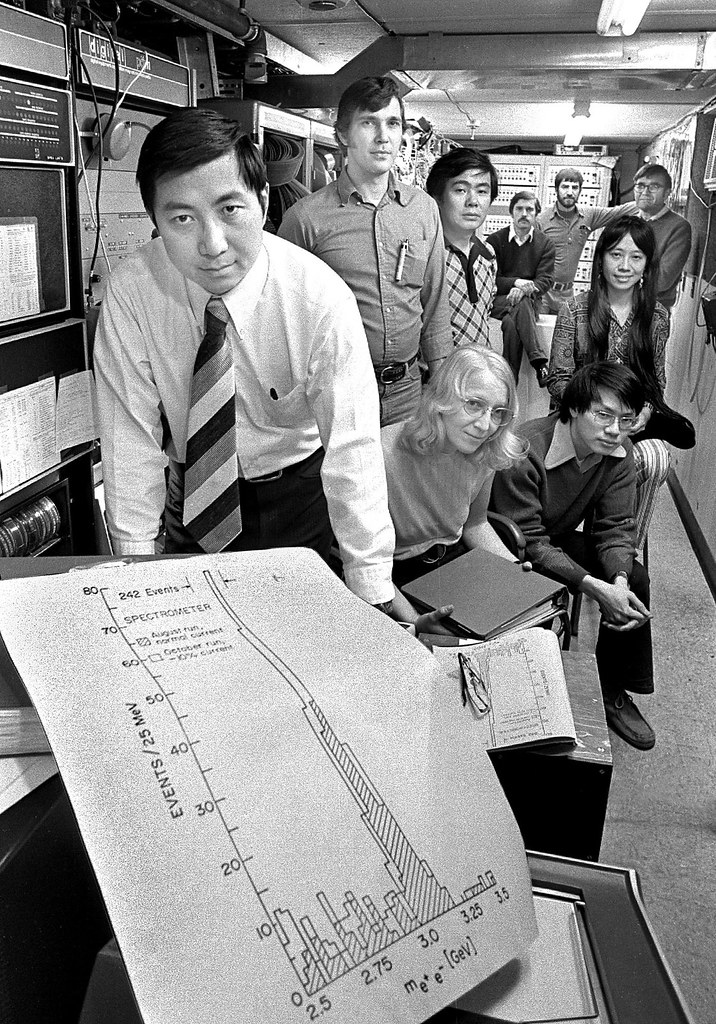

丁肇中团队发现J/ψ粒子的信号

(图片来源:Nobel Prize)

然而,科学的旅程从不止于初见的惊喜。尽管这一发现令人兴奋,但团队深知在高能物理实验中,伪信号和背景干扰往往会导致误判。为了确保这一峰确实代表了一种新粒子,而非已知粒子的背景效应,团队进行了多次严格的验证测试:

为了确认峰值的位置与磁场强度无关,团队重新调整了磁体的电流,并多次重复实验以确保峰的稳定性。

通过更换不同厚度的铍靶,团队验证了信号的强度是否与靶材的物理特性相关。这一操作帮助排除了靶材对信号的潜在影响。

团队还调整了探测器的灵敏度和数据采集参数,以排除可能的电子器件误差。多层的探测器系统,包括 多线电离室和切伦科夫探测器,进一步提高了对正负电子对的识别能力。

在数据分析阶段,丁肇中团队的两个独立小组分别对数据进行了验证,最终确认这一信号是真实的。

丁肇中把这个粒子命名为J粒子,J是K前一个字母,而K介子是奇异夸克组成的介子,当时已经被发现。尽管团队内部有人建议立即发表结果,但丁肇中选择了更谨慎的方法,反复进行验证,以确保发现的可靠性。然而,这也导致了发布的延迟。

这种谨慎态度在一定程度上也带来了风险,因为丁肇中知道,在斯坦福的SPEAR(Stanford Positron Electron Accelerating Ring)对撞机上,如果里克特团队得知这一新粒子的存在,他们可能会在一天之内确认这一发现。事实上,当时有传闻称斯坦福直线加速器中心(SLAC)已经在接近3.1 GeV的能量范围内进行扫描,这让丁肇中的团队感到紧张。如果10月份丁肇中直接投稿的话,可能独享诺贝尔奖。丁肇中最终决定在1974年11月10日前后公布他们的发现。

在这一系列的验证过程中,峰值始终如一,稳如磐石。这种稳定性最终说服了团队,他们眼前所见的确是物理世界中一个前所未有的新粒子,而非偶然的实验噪声。通过这场如剥茧抽丝般的科学探究,丁肇中团队最终确认了J粒子的存在。这一发现不仅印证了他们多年的努力,更为粒子物理学的研究打开了一扇通往新世界的大门。正如夜行者追寻黎明,他们凭借坚韧和科学的信仰,找到了那道掠过天际的曙光。

另一颗新星

伯顿·里克特(1931-2018)

(图片来源:Stanford News Service)

1948年,里克特进入麻省理工学院,起初在化学与物理之间犹豫不决,但很快被物理的魅力吸引。在本科期间,里克特接触到了正负电子对撞,并在德伊奇(Martin Deutsch,曾参与曼哈顿计划)的指导下参与了经典的正负电子对撞研究。为了进一步探索核物理的奥秘,他安排了6个月的时间在BNL的3 GeV质子加速器工作。这段经历使他确定了自己未来的研究方向,并促使他回到MIT的同步加速器实验室,从事更高能量的粒子物理实验。

博士毕业后,里克特选择加入斯坦福大学高能物理实验室(HEPL),主要是因为那里拥有700MeV的电子线性加速器。1963年,里克特受到了潘诺夫斯基(Wolfgang Kurt Hermann Panofsky)的邀请,加入SLAC。潘诺夫斯基是斯坦福高能物理领域的领军人物,他鼓励里克特设立一个研究团队,专注于开发高能电子-正电子对撞机。在潘诺夫斯基的引导下,里克特组建了团队并设计了SPEAR对撞机,这为后来发现J/ψ粒子铺平了道路。

SPEAR对撞机与ψ粒子的发现

20世纪60-70年代,物理学家们已经通过一系列实验发现了强子谱系的复杂性。然而,当时的理论模型无法解释强子内部的所有特性。特别是,科学家们怀疑,在2 GeV以上的能量范围内,可能存在更重的共振态或新的粒子,这些粒子无法用已知的轻子或强子解释。

前文提到过“重光子”和光子具有相似的性质,正负电子对撞可以通过虚光子转化为”重光子”,也就可以产生其他的矢量介子。而且正负电子对撞的一个显著优势是,湮没过程干净、本底少,因为电子和正电子可视作点粒子,没有内部结构。这使得研究人员可以更清晰地观察到湮没产物,而无需担心强子束碰撞中复杂的本底噪声。因此,正负电子对撞成为理想的实验工具,用于寻找新的共振态和粒子。

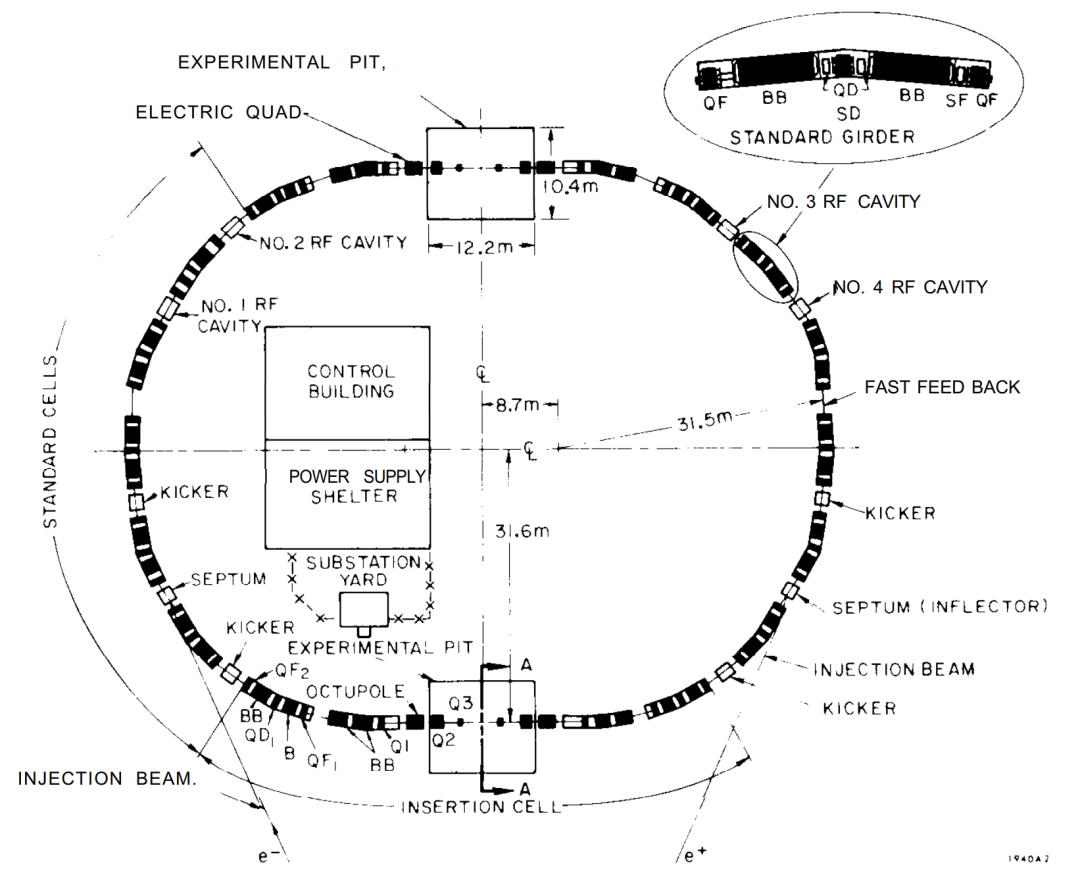

SPEAR对撞机的示意图

(图片来源:Nobel Prize)

早在1960年代中期,里克特和他的团队在SLAC开始设计和建造SPEAR对撞机,这是一个用于正负电子对撞的高能装置。团队同时设计了Mark I磁谱仪,以实现精确的粒子探测。里克特的团队意识到,单纯的非磁性探测器不足以准确测量粒子的动量,因此决定采用更复杂的磁性探测器。

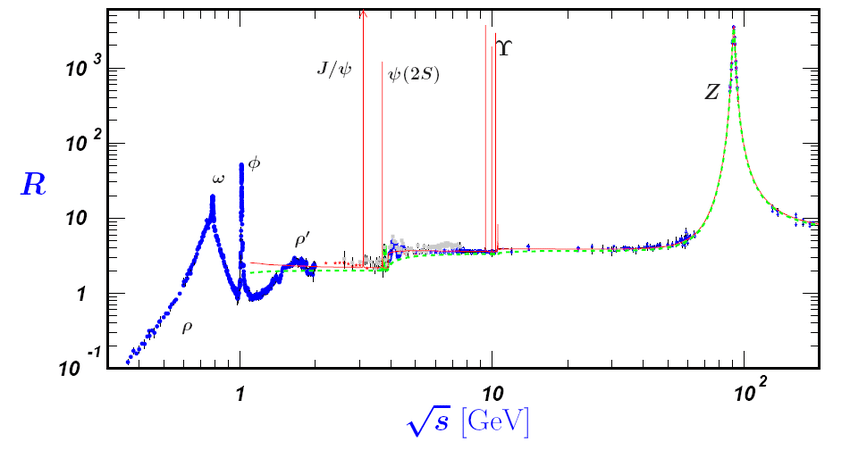

里克特早期的实验重点是测量正负电子对撞产生的强子与轻子比率,俗称R值。前文提到量子色动力学中夸克具有三种“色荷”,而R值的测量就是证明色荷存在性的实验。如果每个夸克都可以有三种颜色,那么当电子-正电子湮没时,每种夸克实际上可以有三倍的几率被产生,因为每种颜色都是独立的自由度。因此,颜色自由度会增加强子产生的总截面,从而影响R值,R值“放大”的因子就是颜色的数量。(此处值得一提的是,史上对R值最精确的测量实验是由北京正负电子对撞机完成的[28,29]。)

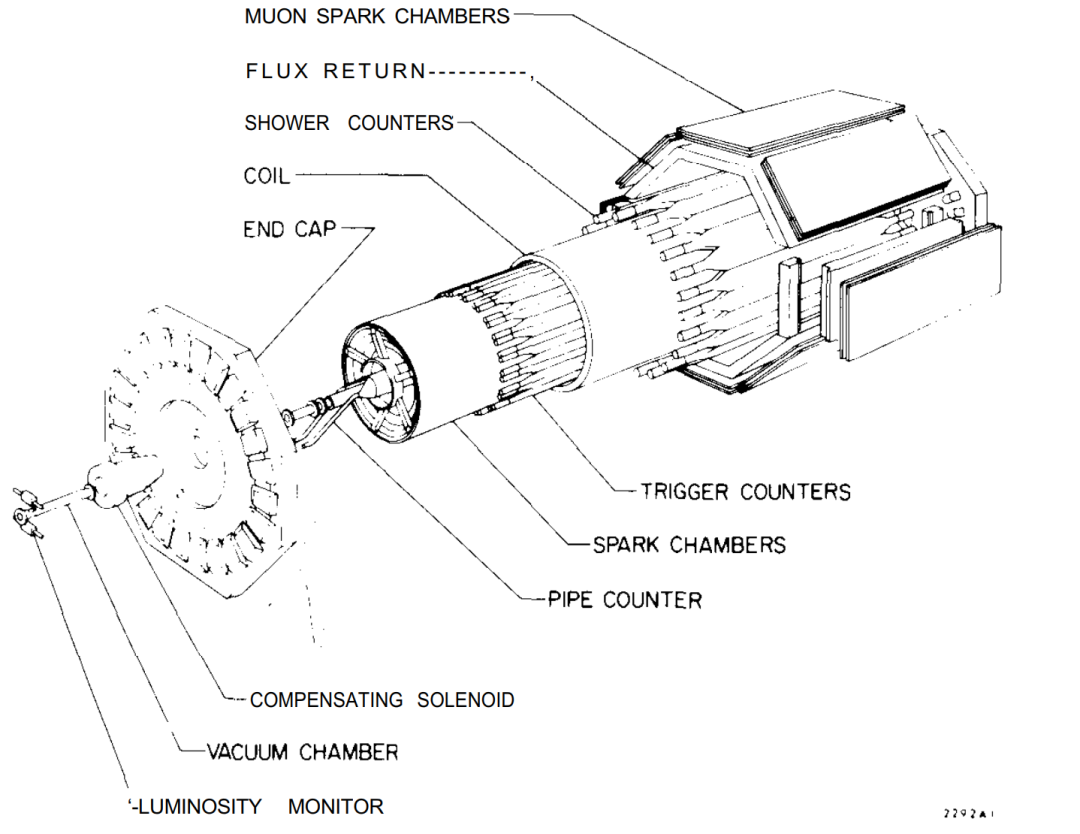

Mark I探测器的示意图

(图片来源:Nobel Prize)

1974年初,里克特怀着对更深层次物理规律的探索渴望,着手对2-5 GeV能量范围进行了细致而全面的扫描,希望能捕捉到新的共振现象的蛛丝马迹。具体来说,里克特团队的目标是通过调整对撞机的总能量,从2.4 GeV开始,以200MeV的步长进行扫描,以研究R值如何随能量变化。他深知,在这个能量区间,或许隐藏着能够解开基本粒子奥秘的关键线索。整个团队在实验室中夜以继日地调整着电子-正电子对撞机的参数,小心翼翼地积累数据。

4月,经过漫长的数据采集和初步分析,当对撞机的能量逐渐逼近3 GeV时,屏幕上的数据开始显现出微妙的波动。团队目不转睛地注视着R值的变化——这一曾经平稳如常的曲线,突然在某个能量点猛然上升。这个突如其来的信号让每个人的心跳瞬间加快,因为在粒子物理学中,R值的剧烈变化常常预示着新粒子的诞生。团队中的科学家们彼此交换着惊讶的眼神,他们意识到,这可能是某种尚未被认识的粒子的共振迹象。然而,当时对这一现象的理解还不清晰。

为了确保结果的可靠性,里克特团队开始对对撞机的能量进行更加精确的调节。他们采用更细的步进进行重复扫描。9-10月,在经过大量数据的仔细分析后,他们最终在3.1 GeV附近探测到一个极为尖锐的共振峰。这个共振峰极其狭窄,峰宽仅约为2MeV,这一宽度远小于已知强子共振的典型宽度。里克特团队意识到,他们可能发现了一种新粒子。为了排除系统误差,里克特团队决定进一步细化能量扫描,以确认这一共振现象是否真实存在。

R值的概览图,我们可以清楚地看见J/ψ和其他”重光子”的峰

(图片来源:particle data group)

然而在11月初,里克特团队意识到竞争对手丁肇中团队在BNL也在进行类似的实验。因此,他们决定迅速调整实验策略,以确保在粒子发现的竞争中不落后于人。尽管调整对撞机的能量和重新调试磁场需要耗费大量时间,但里克特团队决定回到3.1 GeV的能量范围,以进行更详细的测量。果然,在调整后的实验中,里克特团队在11月9日至10日快速确认了这一新粒子的存在。在仅仅一天的时间内,他们验证了一个异常狭窄的共振峰。这一结果令人惊叹,因为它预示着该粒子的寿命极长,远超出通常的强子粒子。这种独特的特征表明,他们发现了一种全新的粒子[30]。

里克特最初想将新粒子命名为SP,以致敬斯坦福线性加速器中心的SPEAR对撞机,然而,这一提议却未能赢得同事们的青睐。于是,他开始查阅尚未被用于粒子命名的希腊字母。考虑到字母Ι可能被解读为“无关紧要”,他最终决定选用ψ作为新粒子的名称。这很像显示器上的ψ图像。

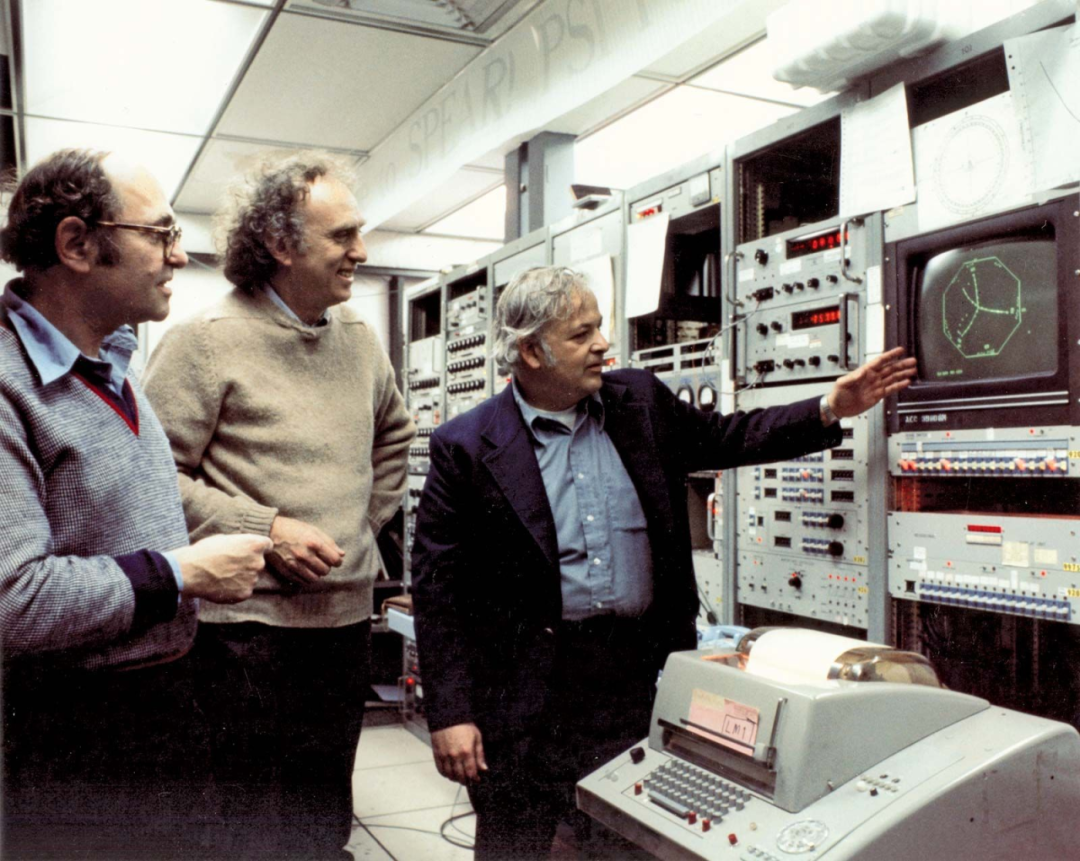

劳伦斯伯克利实验室(LBNL)的戈德哈伯(Gerson Goldhaber,左)、马丁·佩尔(Martin Perl,中)和里克特于1974年底在SPEAR的控制室会面。Mark I 探测器中的ψ衰减在右侧显示器上描绘出希腊字母ψ的图像。

(图片来源:britannica)

伟大的共识

丁肇中和里克特两人所在的团队几乎在同时独立发现了这一粒子,尽管各自的实验方法和设备有所不同。根据里克特和丁肇中的回忆,1974年11月初,在确认各自发现的J粒子和ψ粒子可能是同一个粒子后,两位科学家迅速安排了一次会面。在潘诺夫斯基的牵头下,他们讨论了各自的实验细节和数据分析方法。双方的会面不仅确认了两组实验的结果一致,而且通过对比实验数据进一步验证了这一粒子的存在。

在经过多次深入讨论后,丁肇中和里克特达成共识,他们各自发现的J粒子和ψ粒子实际上是同一种粒子。为了尊重彼此的贡献,并反映这一发现的联合性质,他们决定将该粒子命名为J/ψ粒子。这一合作与共识,不仅体现了科学家的开放心态,也加速了粒子物理学的发展进程。

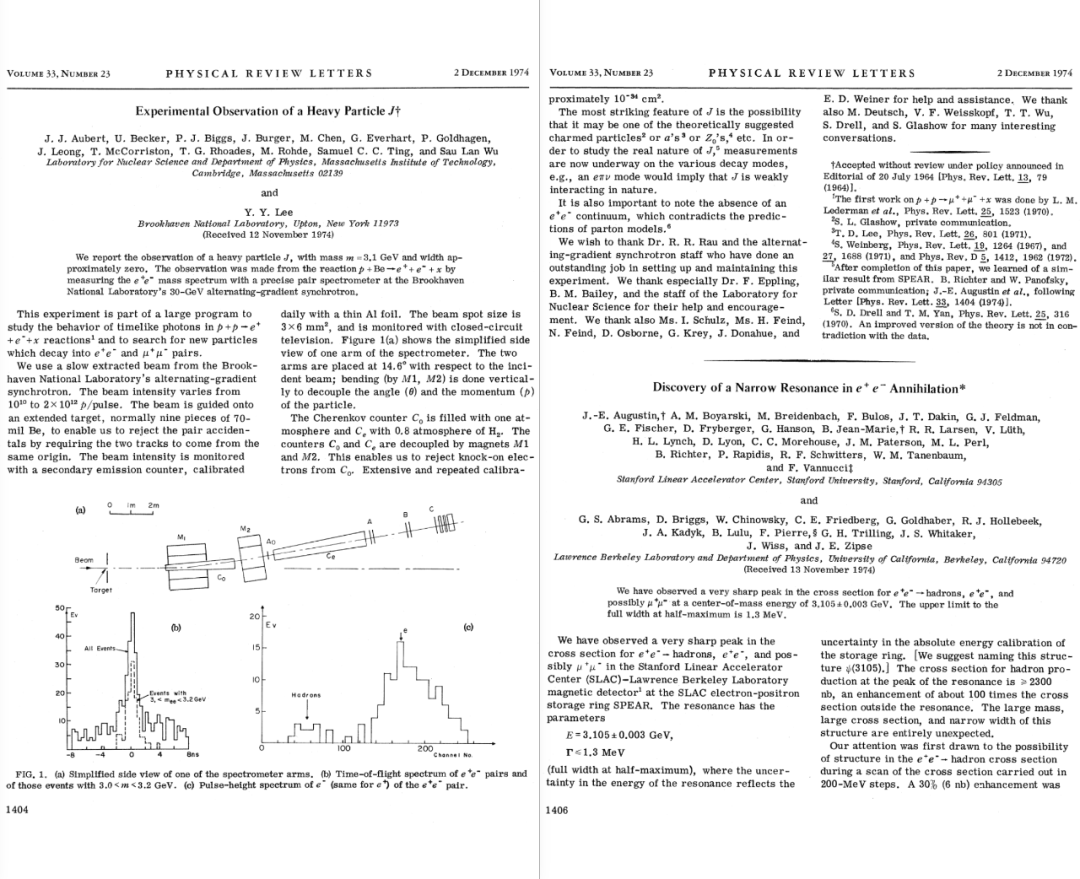

两个团队分别于1974年11月12日和11日将研究成果提交至《物理评论快报》(Physical Review Letters)期刊,详细描述了实验方法、数据分析和新粒子的特性。经过同行评审,两篇论文于1974年12月2日正式发表。

丁肇中和里克特团队的论文前后脚发布

(图片来源:参考文献[27,30])

物理学的“十一月革命”

J/ψ粒子被证明是由一个粲夸克和一个反粲夸克组成的束缚态(![]() ),首次直接证实了粲夸克的存在,不仅验证了四夸克模型的正确性,还使得物理学家开始接受“粲偶素”(charmonium)家族的概念,打消了长期以来的对夸克模型的怀疑。

),首次直接证实了粲夸克的存在,不仅验证了四夸克模型的正确性,还使得物理学家开始接受“粲偶素”(charmonium)家族的概念,打消了长期以来的对夸克模型的怀疑。

J/ψ粒子由一个粲夸克和一个反粲夸克组成

(图片来源:wikipedia)

J/ψ粒子同样大大拓展了物理学家对于粒子基本性质的认知。在此之前,从未有过如此重的粒子(质量约为3.1 GeV,相当于三个质子的质量)能够拥有如此长的寿命。通常情况下,类似质量的粒子其寿命仅为10-23秒,而J/ψ粒子的寿命比这一标准长了数千倍。这种现象相当于在地球的某个偏远角落发现了一种寿命长达70000年的人类种族。J/ψ粒子的窄峰宽度和长寿命成为“颜色禁闭”(color confinement)理论的有力支持,进一步验证了标准模型的正确性。

这次发现还推动了高能实验物理的两条发展路线的最终融合,并在未来为粒子物理学带来了极其丰硕的成果。

丁肇中团队使用的是质子-铍靶碰撞实验,通过探测高能质子与铍核碰撞后产生的正负电子对,最终发现J粒子。这一方法源自1960年代兹齐齐(Zichichi)在CERN所进行的早期实验技术。丁肇中团队利用了一种区分电子和π介子的技术,使得他能够在实验中从大量数据中筛选出J粒子这一“干草堆中的针”。

另一方面,里克特团队依托SLAC的SPEAR对撞机,通过正负电子对撞,检测到ψ粒子的存在。这一实验路线起源于1960年代陶歇克(Bruno Touschek)在弗拉斯卡蒂(Frascati)实验室首次开发的对撞技术。SPEAR不仅确认了ψ粒子的存在,还展示了正负电子对撞机在新粒子发现中的巨大潜力。

里克特和丁肇中

(图片来源:SLAC)

J/ψ粒子的发现标志着高能物理学的重大转折,被誉为物理学的“十一月革命”。这一发现不仅让丁肇中和里克特在1976年共同获得诺贝尔物理学奖,也极大地推动了粒子物理学的理论和实验研究。这场革命更展示了科学研究中开放竞争与合作的重要性,科学研究从此进一步以团队合作模式来攻克难题,以合作组形式开展科学研究逐渐成为主流,这为现代物理学的进一步发展奠定了坚实的基础。

如今,丁肇中先生仍然在探索宇宙奥秘的道路上砥砺前行,粒子物理的探索者们未曾止步,始终坚定地迈向科学的未知边界。正如丘吉尔的名言:“成功并非终点,失败也并非终结,唯有前进的勇气长存。”

结尾诗

万象纷纭归粒子,寰尘何处不藏机。

夸张未必真知远,学海无涯独探奇。

粲光初照惊天地,三色交织铸伟基。

穷理逐光心不懈,再登高处续新题。

参考文献:

[1] C. D. Anderson and S. H. Neddermeyer, Cloud Chamber Observations of Cosmic Rays at 4300 Meters Elevation and Near Sea-Level, Phys. Rev. 50, 263 (1936).

[2] S. H. Neddermeyer and C. D. Anderson, Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles, Phys. Rev. 51, 884 (1937).

[3] I. Estermann, O. C. Simpson, and O. Stern, The Magnetic Moment of the Proton, Phys. Rev. 52, 535 (1937).

[4] L. W. Alvarez and F. Bloch, A Quantitative Determination of the Neutron Moment in Absolute Nuclear Magnetons, Phys. Rev. 57, 111 (1940).

[5] R. Hofstadter and R. W. McAllister, Electron Scattering from the Proton, Phys. Rev. 98, 271 (1955).

[6] R. W. McAllister and R. Hofstadter, Elastic Scattering of 188-Mev Electrons from the Proton and the Alpha Particle, Phys. Rev. 102, 851 (1956).

[7] M. Gell-Mann, The interpretation of the new particles as displaced charge multiplets, Nuovo. Cim. 4, 848 (1956).

[8] M. Gell-Mann, Symmetries of Baryons and Mesons, Phys. Rev. 125, 1067 (1962).

[9] M. Gell-Mann, A schematic model of baryons and mesons, Phys. Lett. 8, 214 (1964).

[10] G. Zweig, CERN Report, TH. 401, 8182 (1964).

[11] G. Zweig, CERN Report, TH. 412, 8419 (1964).

[12] 今夕何夕,见此粲者——粲夸克的发现

[13] N. Cabibbo, Unitary Symmetry and Leptonic Decays, Phys. Rev. Lett. 10, 531 (1963).

[14] N. Cabibbo, Unitary Symmetry and Nonleptonic Decays, Phys. Rev. Lett. 12, 62 (1964).

[15] M. Kobayashi and T. Maskawa, CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction, Prog. Theor. Phys 49, 652 (1973).

[16] S. L. Glashow, J. Iliopoulos, and L. Maiani, Weak Interactions with Lepton-Hadron Symmetry, Phys. Rev. D 2, 1285 (1970).

[17] B. J. Bjørken, S. L. Glashow, Elementary particles and SU(4), Phys. Lett. 11, 255 (1964).

[18] D. E. Dorfan, J. Eades, L. M. Lederman, W. Lee, and C. C. Ting, Observation of Antideuterons, Phys. Rev. Lett. 14, 1003 (1964).

[19] J. G. Asbury, W. K. Bertram, U. Becker, P. Joos, M. Rohde, A. J. S. Smith, S. Friedlander, C. Jordan, and C. C. Ting, Validity of Quantum Electrodynamics at Small Distances, Phys. Rev. Lett. 18, 65 (1967).

[20] S. L. Glashow, Is Isotopic Spin a Good Quantum Number for the New Isobars? Phys. Rev. Lett. 7, 469 (1961).

[21] J. Bernstein and G. Feinberg, Electromagnetic mixing effects in elementary-particle physics, Nuovo. Cim. 25, 1343 (1962).

[22] G. Lütjens and J. Steinberger, Compilation of Results on the Two-Pion Decay of the 𝜔, Phys. Rev. Lett. 12, 517 (1964), Erratum Phys. Rev. Lett. 12, 717 (1964).

[23] M. Gourdin, L. Stodolsky, and F. M. Renard, Electromagnetic mixing of ρ,𝜔 mesons, Phys. Lett. 30B, 347 (1969).

[24] R. G. Sachs and J. F. Willemsen, Two-Pion Decay Mode of the 𝜔 and ρ−𝜔 Mixing, Phys. Rev. D 2, 133 (1970).

[25] H. Alvensleben et al., Observation of Coherent Interference Pattern Between ρ and 𝜔 Decays, Phys. Rev. Lett. 25, 1373 (1970).

[26] H. Alvensleben et al., Precise Determination of ρ−𝜔 Interference Parameters from Photoproduction of Vector Mesons Off Nucleon and Nuclei, Phys. Rev. Lett. 27, 888 (1971).

[27] J. J. Aubert, et al., Experimental Observation of a Heavy Particle J, Phys. Rev. Lett. 33, 1404 (1974).

[28] J. Z. Bai et al. (BES Collaboration), Measurements of the Cross Section for e+e-→Hadrons at Center-of-Mass Energies from 2 to 5 GeV, Phys. Rev. Lett. 88, 101802 (2002).

[29] M. Ablikim et al. (BESIII Collaboration), Measurement of the Cross Section for e+e-→Hadrons at Energies from 2.2324 to 3.6710 GeV, Phys. Rev. Lett. 128, 062004 (2022).

[30] J.-E. Augustin, et al., Discovery of a Narrow Resonance in e+e- Annihilation, Phys. Rev. Lett. 33, 1406 (1974).

作者:夏磊

作者单位:中国科学技术大学

附件下载: