文章

-

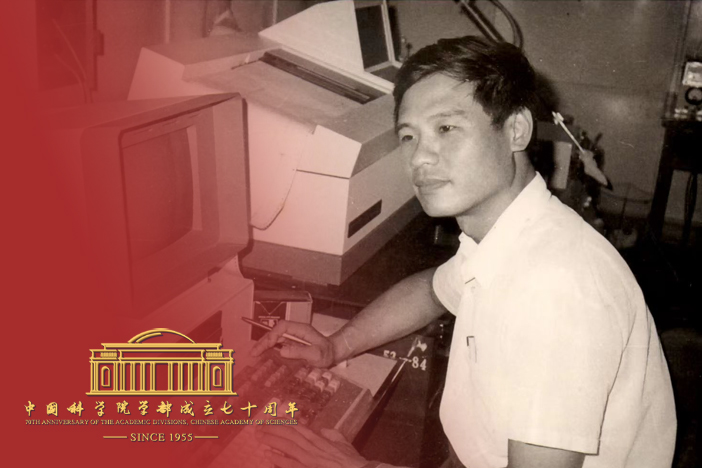

褚君浩:追光而往 向光而行 | 先生丨中国科学院学部成立70周年褚君浩:中国的科学,归根结底是要把自己的水平发展起来。你在外国,在人家教授下面做人家的课题,不是我们自己应该做的事情。 先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。今年是中国科学院学部成立70周年。70年来,中国科学院学部共遴选1560位中国科学院院士,他们是中国科技发展的中流砥柱,为解决国家重大需求、攀登世界科技高峰、传承弘扬科学精神等做出了突出贡献。总台中国之...

-

野外科考,寻找亿万年前的生命(弘扬科学家精神)多年后,徐星仍清晰地记得1997年发生在辽宁省北票市的一晚。那天,关于恐龙化石的野外发掘工作结束了,一个当地人告诉徐星和同事,愿意捐献一件化石标本。来到这位捐赠者的住处,徐星看见了一些堆在房屋一角的破碎化石。当看到其中一块化石上隐约露出的羽... 2023年,徐星在内蒙古自治区巴音满都呼嘎查挖掘恐龙化石。臧海龙摄人物小传徐星,1969年生,新疆伊犁人,中国科学院院士,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长、研究员。主要从事中生代爬行动物化石及地层学研究,曾获中国科学院杰出科技成就奖、国家...

-

薛其坤院士:超导:让电流“零阻力”奔跑的奇迹从点亮灯泡到驱动高铁,电流的顺畅流动是社会生活的命脉。然而,铜、铝等传统导电材料总伴随着能量损耗,就像水管中的水流遭遇摩擦阻力。有没有一种材料能让电流“零阻力”奔跑? 答案是超导材料——这个凝聚人类百年智慧的科学奇迹,正在重塑能源与科技的... 2025年5月10日,人民日报在06版开设了“瞰前沿·@科学家”栏目,栏目首期邀请了我校薛其坤校长撰写文章《超导:让电流“零阻力”奔跑的奇迹》,科普超导的原理与应用。原文转载如下:《人民日报》( 2025年5月10日 06 版)网友:最近看到一则新闻:国际热...

-

杨玉良:推进科学普及工作 培养高科学素养人才丨纪念中国科学院学部成立70周年科技创新、科学普及是实现创新发展的“两翼”。科技人才的培养在建设科技强国的进程中是基础和重要支撑。作为科技“国家队”,中国科学院学部如何践行“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”?教育怎样支撑“三位一体”协同融合发展?如何以科学精神... 编者按科技创新、科学普及是实现创新发展的“两翼”。科技人才的培养在建设科技强国的进程中是基础和重要支撑。作为科技“国家队”,中国科学院学部如何践行“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”?教育怎样支撑“三位一体”协同融合发展?如何以科...中国科学院学部;70周年;科技创新;科学普及;科学素养;科技人才

-

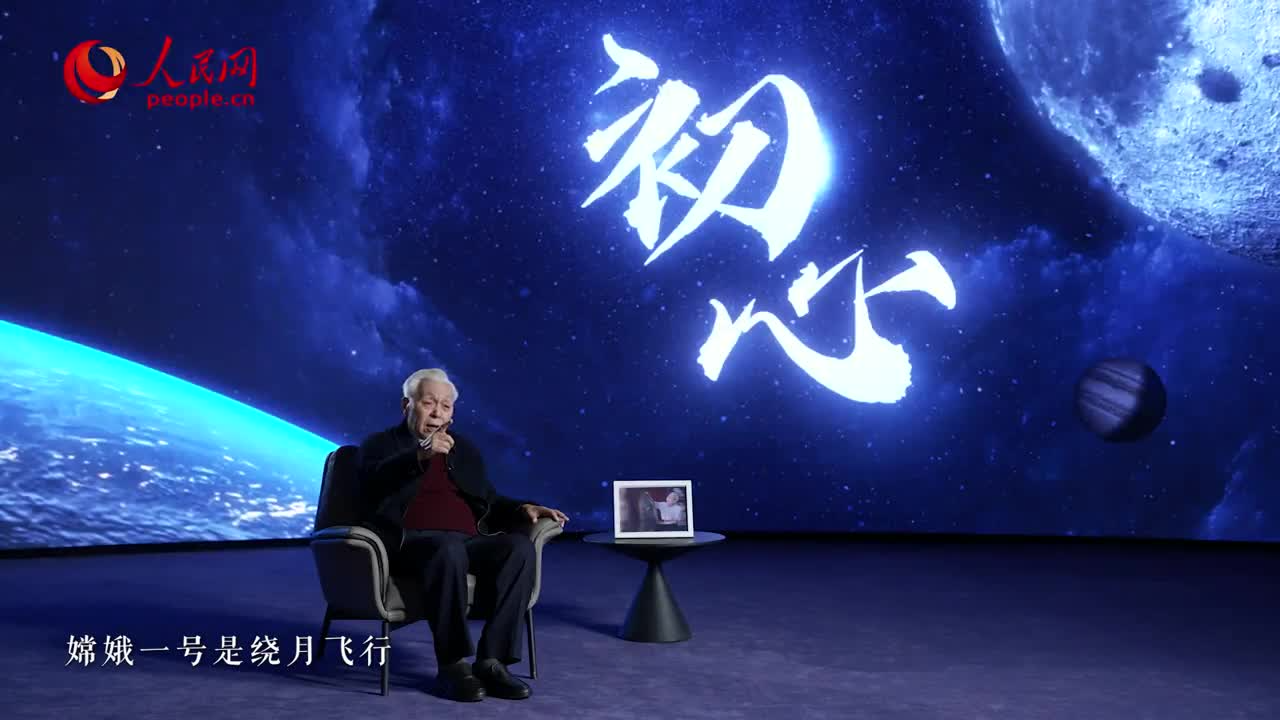

“探月院士”欧阳自远:和月亮“对话”的逐梦人向星辰大海迈进,中国人的脚步从未停歇!在第十个“中国航天日”到来之际,中国探月工程首任首席科学家欧阳自远做客人民网《初心》栏目,娓娓道来他与月亮长达半个世纪的“对话”。 北京时间4月24日,神舟二十号载人飞船成功发射,陈冬、陈中瑞、王杰3名航天员向太空出征。向星辰大海迈进,中国人的脚步从未停歇!在第十个“中国航天日”到来之际,中国探月工程首任首席科学家欧阳自远做客人民网《初心》栏目,娓娓道来他与月亮长达半个...航天;探月

-

底青云:续接“两弹一星”精神火炬 绘制天空大地创新诗篇“两弹一星”精神的核心,是对国家的无限忠诚和无私奉献。“两弹一星”元勋们的往事,像一部无声史诗,讲述了老一辈科学家如何在资源匮乏、技术封锁的环境下,凭借坚定信念和卓越智慧,为国家安全筑起一道坚实的屏障。 1958年,中国科学院派出以赵九章(右一)为团长的“高空大气物理代表团”,对苏联进行考察访问。刘洪供图每一次走进中国科学院与“两弹一星”纪念馆参观,都是一次精神的洗礼和思想的升华。墙上的老照片、展柜中的老物件,无不诉说着那段峥嵘岁月。我仿佛...“两弹一星”精神