文章

-

底青云:续接“两弹一星”精神火炬 绘制天空大地创新诗篇“两弹一星”精神的核心,是对国家的无限忠诚和无私奉献。“两弹一星”元勋们的往事,像一部无声史诗,讲述了老一辈科学家如何在资源匮乏、技术封锁的环境下,凭借坚定信念和卓越智慧,为国家安全筑起一道坚实的屏障。 1958年,中国科学院派出以赵九章(右一)为团长的“高空大气物理代表团”,对苏联进行考察访问。刘洪供图每一次走进中国科学院与“两弹一星”纪念馆参观,都是一次精神的洗礼和思想的升华。墙上的老照片、展柜中的老物件,无不诉说着那段峥嵘岁月。我仿佛...“两弹一星”精神

-

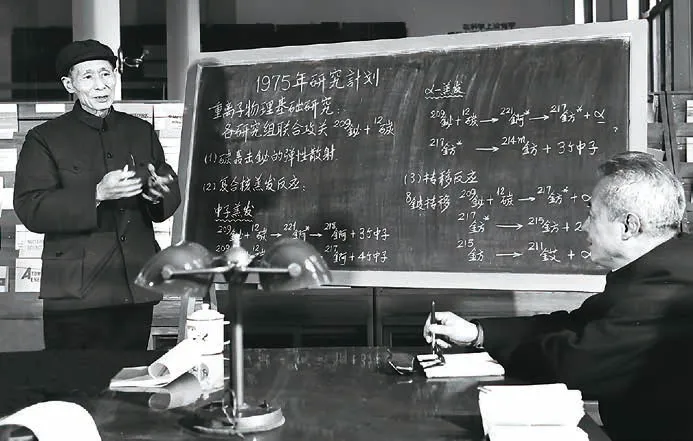

杨澄中院士:去祖国最需要的地方中国科学院院士杨澄中为我国核物理开拓者,留英归国后主持研制首台质子静电加速器,扎根兰州30载创建西北核基地,主导建成重离子加速器,推动核科研跻身国际前沿,鞠躬尽瘁奉献终身。 中国科学院院士、著名核物理学家杨澄中是中国科学院近代物理研究所的创始人之一,也是中国原子核科学事业的开拓者之一。这位西北核物理研究基地的拓荒者如同沙漠中的一棵胡杨,默默扎根兰州30年,为中国近代物理的发展作出了巨大贡献。杨澄中归来为国家所...兰州重离子加速器;核物理

-

郭爱克院士:一生步履“丈量”科学 半世烟火点燃“火种”中国科学院院士郭爱克于2025年4月10日在学术会议期间因心脏骤停逝世,享年85岁。他毕生致力于神经科学研究,在果蝇学习记忆、脑认知功能等领域取得开创性成果,推动了中国神经科学的发展。 “郭老师虽时常给人的感觉是温和,但其实内心如火、性格坚韧。”中国科学院神经科学研究所(现中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心)原党委书记王燕在回忆起多年来与郭爱克一起共事的点滴时感慨道:“郭老师在神经所工作期间,时常会在走廊里蹦蹦跳跳...仿生学;神经科学;郭爱克

-

戚发轫院士:星河未央 征途不止2013年6月,神舟十号飞船返回前夕,位于内蒙古自治区四子王旗的飞船着陆场,迎来了一位满头银发的老人,他便是戚发轫,想去看看神舟一号飞船的着陆点。 戚发轫院士在分享科研背后的故事。神舟五号载人飞船返回舱。尤亚辉摄戚发轫(中)在了解科研进展。图为中国航天科技集团五院提供戚发轫在参加科普讲座。图为中国航天科技集团五院提供人物小传戚发轫,1933年4月生,辽宁瓦房店人,中国工程院院士、神舟飞船...载人航天

-

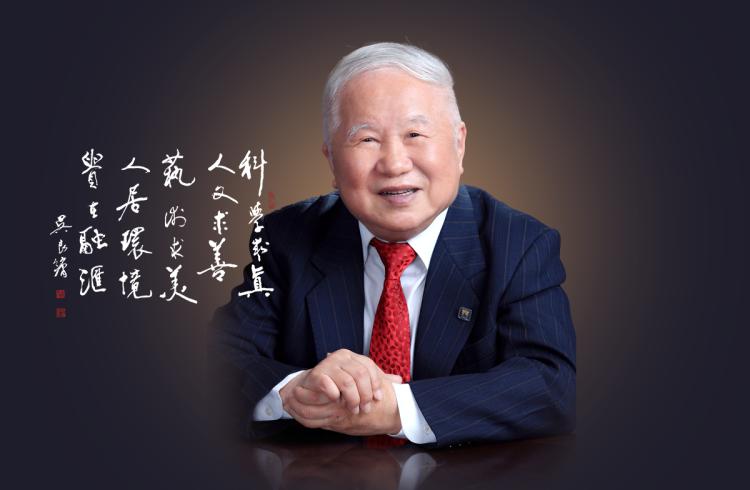

吴良镛院士:我的求索之路吴良镛院士探索中国特色城乡发展道路的一生 已走过百岁人生的我,1922年出生于古都金陵。一个人的一生不能不思考到底想要做什么,立志是人一生不断前进的动力。而志向往往并非一蹴而就,是伴随成长的经历、所见所闻所想一步步确立下来的。之所以选择建筑事业作为一生的追求方向,与我青少年时的成长...城市规划;建筑学

-

胡思得院士:“我只是大海中的一颗小水滴”他自力更生,用“土方法”填补科研空白,助力氢弹小型化研究。他强调集体力量,认为自己只是大海中的一颗小水滴。 北京海淀区花园路6号院一栋灰色的4层小楼,是中国工程物理研究院(以下简称“中物院”,原二机部九局、九所)北京第九研究所所史馆所在地。11月15日,在所史馆一楼展厅,记者见到了中国工程院院士、中物院原院长胡思得。1958年,为了研制核武器,二机部在...原子弹;九所;状态方程;核武器;核试验;邓稼先;胡思得